白洲正子「北京の空は裂けたか_梅原龍三郎」

初診の日から10日経ち、一昨日の午前中「冨安眼科」さんへ行った。

視神経からの出血はみられなくなりました、とのお話で、胸をなで下ろした。「飛蚊症(ひぶんしょう)」による影が、小さく薄くなった。止血用の錠剤は飲み切りで、炎症を抑える点眼薬だけが処方された。次回の受診は、2週間後の 2024/02/27 である。

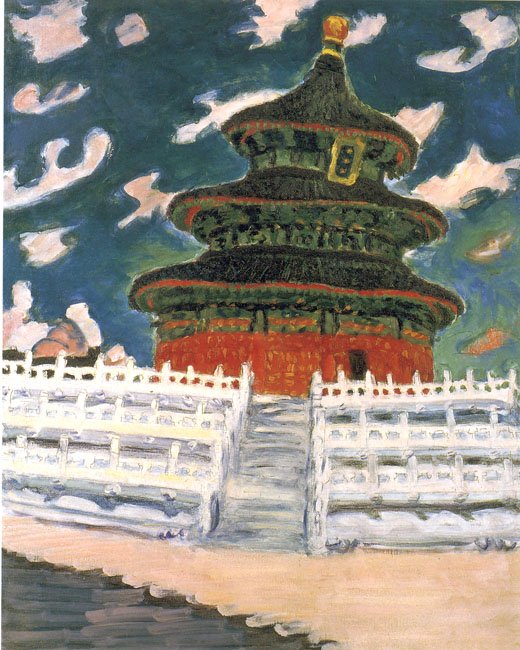

影といえば、梅原龍三郎の「雲中天壇」を思い出す。影がないのである。

◇ 白洲正子『遊鬼 ー わが師 わが友 ー』新潮社

「北京の空は裂けたか 梅原龍三郎」

で知った。三十年あまりも前のことである。

|

梅原龍三郎「雲中天壇」 (1939年 京都国立近代美術館蔵) |

たとえば光と影のような、対照を成す二者が補償し合い、もの・ことは調和する。均衡を欠いた「天壇」と気ままに飛翔する ひと群れの雲雲と相俟って、影を伴うことなく鮮やかな色彩だけが一人歩きする。そこに「僕等」は不安を覚える。

「僕等の不安とは、すなわち梅原さんが感じていた不安に他ならない」(165頁)と白洲正子はいう。「梅原さんは、一代で油絵を日本の風土に同化させなくてはならない。そういう宿命を天から授かった人だ。(中略)その孤独で性急な仕事ぶりは、ゆっくり不安など味わう余裕もなかったであろう。変な言い方だが、正しくそういう所に梅原さんの不安がひそんでいた。(中略)憧憬や悦楽は、陶酔を生むかも知れないが、幸福には到達しない。幸福とは、強引につかみとるものではなく、どこからともなく静かにおとずれる神の恩寵ではあるまいか」(165-166頁)

ここには、小林秀雄の文が引用されている。明示されてはいないが、「北京秋天」について書かれた文章であろう。

|

| 梅原龍三郎「北京秋天」 (東京国立博物館蔵) |

「もし、あの紺碧の空に穴を穿ち、向う側にあるものが見られるなら、どんな視覚の酷使も厭ふまい」

「かういふ飽くまでも明るい色彩は、僕等を不安にする何物かを含んでゐる。僕等は、言つてみれば、熱線を伴はぬ短波の光を浴びて、恍惚境にゐるのだが、どうも幸福境にはゐない様である。その辺りがルノアールとは異なるところだ。天は果して裂けるであらうか」(165頁)

こうした文は全体、どうして成るのだろうか。

気の遠くなるような時間を絵の前で過ごし、言葉が生まれるのを待つ。また、小林秀雄の感性と言葉の置き方の妙、に私は感動する。

「今や(絵筆を置いた)梅原さんには、昔は一瞥も与えなかった九十五年の人生しかない。その人生と向き合った時、かつて見たこともない美しい景色と色が忽然と現出した。多くの犠牲と、たゆまぬ努力のはてに、ついに紺碧の空は穿たれ、向う側にあるものが見えたとはいえないであろうか」(166頁)

「『年をとってからは、よく死ぬことを考えたが、近頃は死ぬことも忘れてしまったらしい』

そういう先生の笑顔には、何の屈託もない。人生も一つの夢にすぎないのなら、夢の中で生きる梅原さんには、もう一つの新しい境地が開けたといえるのではないか。フランス人のルノアールは、油絵の中で往生得脱をとげたが、日本人の梅原さんは、絵筆を捨てた時、向う側の世界を見た。北京の天は裂けたのである。そのことを私は、小林さんに伝えたくてならないが、お二人の間では、既に話は済んでいるのかも知れない」(169頁)

飛び立った一匹の蚊は、白洲正子の上にとまった。久しぶりのことだった。周囲には見慣れた景色が広がっていた。しかし、リテラシーを身につけた蚊は、間もなくその内容の違いを知らされた。蚊は、白洲正子から離れられなくなった。以前にもまして、大切な人となった。